Musik

Ab wann ist Musik urheberrechtlich geschützt?

Was ist eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA?

Welche Rechte räume ich der GEMA ein?

Was bedeutet "kleines Recht" und "großes Recht"?

Darf ich bei Youtube o.ä. ein Musikvideo veröffentlichen wenn ich bei der GEMA bin?

Darf ich bei Youtube o.ä. fremde Musik verwenden?

Darf ich Musik covern?

Darf ich fremdsprachige Musik übersetzen?

Darf ich Musik in eigenen samplen?

Kann ich verhindern, dass jemand meine Musik singt, abspielt, der mir beispielsweise politisch nicht gefällt?

Ab wann ist Musik urheberrechtlich geschützt?

Bei Musik stellt sich schnell die Frage, ab wann ein Song urheberrechtlich geschützt ist. Wie überall im Urheberrecht hängt es davon ab, ob das Werk eine persönliche geistige Schöpfung darstellt. Ab wann eine solche persönliche Schöpfung vorliegt, hängt natürlich von dem Lied ab. Eine bloße einfache 4.Akkordfolge reicht wohl nicht aus. Vielmehr müssen verschiedene musikalischer Elemente miteinander verbunden werden (z.B. Lyrics, Akkorde, Rhythmus). Wo die absolute Grenze liegt lässt sich nicht ohne Weiteres sagen. Wer aber einen Song aufnimmt kann sicher sein, dass dieser auch Urheberrechtsschutz genießt.

Denn es reicht die sog. Kleine Münze aus für die Schutzfähigkeit. Auch Schlagermusik, oder Handyklingeltonmusik ist somit schutzfähig. Wichtig ist letztendlich eine gewisse Eigentümlichkeit [Czychowski, § 9, Rn 121 in Löwenheim, Handbuch des Urheberrechts].

Eine persönliche geistige Schöpfung liegt nicht vor, wenn ein bereits vorhandener Song kopiert wird. Es liegt allerdings in der Natur von Musik, dass man sich innerhalb bestimmter Genres, Pattern und Strukturen bewegt. Musik eignet sich oft bereits Dagewesenes an. Deswegen sind sogar sog. „Soundalikes“ schutzfähig. D.h. solche Songs, die extra so produziert worden sind, dass man diese mit einem bekannten anderen Song asoziiert (z.B. für Werbung)[hierzu wieder: Czychowski, § 9, Rn 121 in Löwenheim, Handbuch des Urheberrechts].

An einer persönlichen Schöpfung scheitert bei Songs die vom Zufall abhängen. So ist z.B. das Werk 4’33 von John Cage in Deutschland nicht schutzfähig. Dieses zeichnete sich dadurch aus, dass ein Pianist sich für 4 Minuten und 33 Sekunden an ein Klavier setzte und nicht spielte. Ziel war es, Publikumsgeräusche zu erzeugen. Diese sind jedoch ein Zufallsprodukt und somit nicht die Schöpfung des Pianisten oder Komponisten selbst [so ebenda]. Ähnliche Probleme stellen sich bei Musikwerken durch Künstliche Intelligenz (Zufall).

Was ist eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA?

Wer in Deutschland mit Musik zu tun hat, der wird unweigerlich mit der GEMA konfrontiert werden. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, die es sich satzungsmäßig auferlegt hat, Verwertungsrechte von Musiker*innen, Komponist*innen zu verwalten. Ziel ist es eine zentrale Vergütung von Musikurheber*innen zu ermöglichen und die Interessen von Musikschaffenden in die Gesellschaft zu tragen [so zumindest: GEMA].

Die GEMA organisiert sich durch ihre Mitglieder*innen und es gibt einen internen Verteilungsplan, nach dem die Gewinne ausgeschüttet werden. Wer Musik öffentlich wiedergeben möchte muss also nicht bei der Künstler*in selbst anfragen, sondern kann einfach bei der GEMA eine Nutzung anmelden.

Welche Rechte Räume ich der GEMA ein?

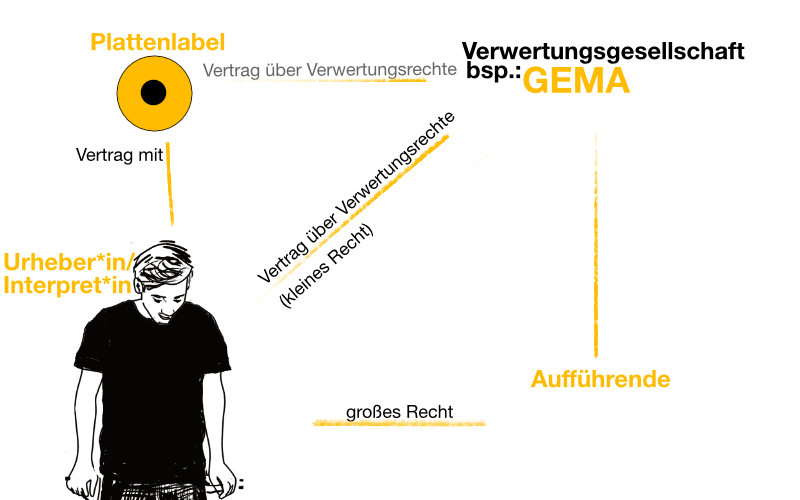

Bin ich als Künstler*in Mitglied in der GEMA, dann geht nicht mein komplettes Urheberrecht an diese über (dies ist im Übrigen niemals möglich). Die GEMA verwaltet nur einzelne Verwertungsrechte. Das Urheberpersönlichkeitsrecht und die anderen Verwertungsrechte verbleiben bei dem/der Künstler*in selbst.

Nutzungsarten über die GEMA sind, unter anderem das Recht zur öffentlichen Wiedergabe in TV-, Film und Hörfunk (z.B. Song im Radio), das Aufführungsrecht (jemand performt meinen Song), das Recht der Lautsprecherwiedergabe. Der GEMA-Vertrag umfasst viele weitere Nutzungsarten. Diese finden sie in dem Mustervertrag der GEMA. Es lohnt sich als Musiker*in auf jeden Fall sich einmal die kompletten Nutzungsrechte durchzulesen.

Die GEMA kann nur das kleine Recht lizensieren. Großes Recht muss bei Künstler*in, Plattenfirma oder Verlag selbst lizensiert werden (zu großem und kleinem Recht im nächsten Punkt). Die Aufführenden, Radios, Interpret*innen etc. müssen sich dann entweder bei der GEMA oder bei der Urheber*in selbst melden, je nachdem was lizensiert werden soll.

.

.

Was bedeutet "kleines Recht" und "großes Recht"?

Wer Musik macht und nach Musikrecht recherchiert, der stößt schnell auf den Begriff des „kleinen“ und des „großen Rechts“. Das kleine Recht beschreibt die allgemeine Verwertung eines Werkes. Also z.B. das „Abspielen“ eines Songs in einer Diskothek, im Radio. Großes Recht meint die bühnenmäßige, dramatische, szenische Aufführung eines Werkes.

Die GEMA ist nur für die Lizensierung des kleinen Rechts zuständig. Möchte man großes Recht nun lizensieren, dann muss dies bei der Künstler*in selbst getan werden.

Die Abgrenzung ist nicht leicht. Nur weil ich einen Song auf einer Bühne abspiele, handelt es sich nicht direkt um „großes Recht“. Ansonsten müsste jedes kleine Theater, bezüglich jeder Songnutzung bei jeder Interpret*in selbst anfragen. Es kommt darauf an, ob zwischen Werk und Aufführung ein sinnvoller Handlungsablauf erkennbar wird [BGHZ 142, 388 (396) – Musical-Gala].

Was sind Leistungsschutzrechte?

Neben dem „klassischen“ Urheberrecht, gibt es auch noch sog. Leistungsschutzrechte. Anders als beim Urheberrecht wird hier nicht das Werk geschützt, sondern die Leistung rund um das Werk (in der Musik z.B. die ausübenden Künstler*innen oder der Tonträgerhersteller). Diese sollen u.a. sicherstellen, dass auch diese Leistung honoriert wird und nicht schutzlos ist.

Bsp.: Jemand spielt ein Stück von Bach auf CD ein. Mangels Urheberrecht stünde derjenige schutzlos dar, wenn andere diese CD vervielfältigen und in den Handel bringen würden. Das Leistungsschutzrecht löst dieses Problem.

Die Leistungsrechte haben andere Schutzdauern als das Urheberrecht. Das Recht des Tonträgers erlischt grds. 70 Jahre nach Erscheinen des Tonträgers, § 85 UrhG.

Darf ich Musik covern?

Covers sind gängiger Bestandteil unserer Musikkultur geworden. Das Jimi Hendrix Cover von Bob Dylans „All Along The Watchtower“ ist wohl bekannter als das Original. Auch auf YouTube finden sich zahlreiche Coverversionen von Songs. Allerdings ist Covern im Grunde nur mit der Zustimmung des/der Urheber*in zulässig. Wird der/die Urheber*in durch eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA vertreten, so müssen diese Rechte bei der GEMA erworben werden.

Abzugrenzen ist das Cover von der Bearbeitung des Songs. Bei dieser muss bei dem Musikverlag des/der Urheber*in angefragt werden. Hier ist die GEMA nicht berechtigt, diese zu lizensieren. Eine Bearbeitung geht weiter als das Cover. Denklogisch führt nicht bereits der eigene Stil des neuen Interpreten zu einer Bearbeitung. Wo die Grenze zu ziehen ist, lässt sich nicht pauschal Beantworten. Wenn nur noch die Melodie grob erkennbar ist, befinden wir uns wohl im Bereich der Bearbeitung. Bleiben Lyrics und Liedstruktur im Wesentlichen erhalten, dann befinden wir uns wahrscheinlich im Bereich des Covers.

Dies führte beispielsweise im Falle von Schlagersänger Heino dazu, dass die Punkband „die Ärzte“ sich nicht erfolgreich dagegen wehren konnte, dass dieser deren Song „Junge“ coverte. Es lag keine Bearbeitung vor, sodass wohl Heino das Cover bei der GEMA lizensieren konnte. Ein schwacher Trost für eine antikapitalistische Band wie „die Ärzte“ dürfte sein, dass sie durch die Heinos Einnahmen Tantiemen erzielen.

Im Falle eines unliebsamen Covers, sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechtes vorliegt. Dazu hier mehr.

Darf ich Musik in eigenen Songs samplen?

Darf ich Musik samplen? Oder andersherum gefragt, darf jemand meine Musik als Sample in seinen Songs benutzen? Diese Frage hat die Gerichte in der Entscheidung "Metall auf Metall" jahrelang beschäftigt. Moses Pelham hatte damals in einem Song einen 3 sekündigen Sound der Band "Kraftwerk" verarbeitet.

Einzelne (kurze) Tonfolgen und Klangfarben von Tönen sind nicht unbedingt urheberrechtsschutzfähig. Hier gelten die oben genannten Grundsätze. Trotzdem kann eine Verwendung von fremden Samples eine Verletzung des Leistungsschutzrechtes des Tonträgerherstellers darstellen. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn eine spürbare Beeinträchtigung für den Hersteller vorliegt [Loewenheim UrhR-HdB, § 9 Die Werkarten Rn. 122]. Ab wann eine solche Beeinträchtigung nicht vorliegt, kann leider nicht definiert werden.

Wer also Samples für eigene Musik nutzt, sollte also darauf achten, dass diese nicht erkennbar sind. Andernfalls begibt man sich in die Gefahr einer Verletzung von Leistungsschutz- oder sogar Urheberrechten.

Kann ich verhindern, dass jemand meine Musik singt, abspielt, der mir beispielsweise politisch nicht gefällt?

In der Vergangenheit gab es des Öfteren Fälle bei denen Künstler*innen gegen die Verwendung eines ihrer Lieder vorgehen wollten, weil die Verwendung durch jemanden geschah, der diesen nicht gefiel. Die Band „De Höhner“ aus Köln wehrten sich erfolgreich gegen die Verwendung des Songs „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ durch die rechtsextreme Partei „NPD“. Diese hatte den Song auf einer Wahlkampfveranstaltung abspielen lassen.

Das Problem dieses Falles ist Folgendes: Grundsätzlich hatte die NPD die Benutzung bei der GEMA angemeldet und vergütet. Allerdings kann eine Benutzung in bestimmten Kontexten eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts darstellen. Dieses ist durch den Schutz vor Entstellung in § 14 UrhG besonders geschützt.

Grob stellt sich die Frage, ob durch das abspielen, singen oder andere Verwertung das Werk entstellt wird. Bei den Höhnern argumentierte das Oberlandesgericht Thüringen (OLG Thüringen, Urteil vom 22.6.2016 – 2 U 868/15) damit, dass hier eine indirekte Beeinträchtigung des Liedes vorläge, weil durch das Abspielen auf einer Wahlkampfveranstaltung der Urheber in den Zusammenhang mit einer politischen Partei gebracht werden kann.

Wann eine direkte Entstellung i.S.d. § 14 UrhG vorliegt hängt natürlich von der Schwere des Eingriffs ab. Eine Verletzung wurde beispielsweise beim Verkauf von Hunderwasserkunstdrucken in neu gestalteten Rahmen angenommen. Wie sich dies auf Musik übertragen lässt ist fraglich. Wesentlich können hier die Lyrics werden, die durch neue Kontextuierung eine andere Aussage implizieren können.

Juristisch erfolgt die Prüfung in einem Dreischritt:

(1) Liegt eine Beeinträchtigung vor

(2) Werden berechtigte Interessen des/der Urheber*in verletzt

(3) Interessenabwägung

[s. Dreier/Schulze/Schulze, 6. Aufl. 2018, UrhG § 14].